和珅的议罪银:清朝最猖狂的贪腐制度

一项“天才”的贪腐发明

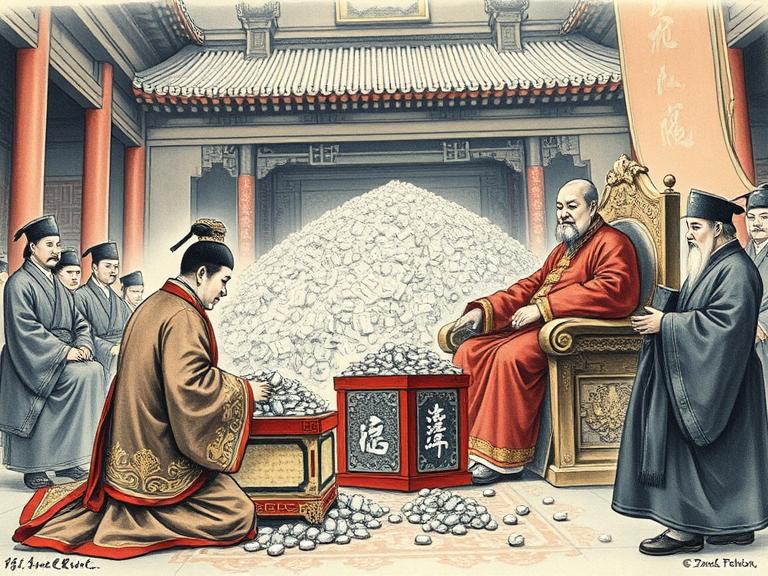

1790年,乾隆皇帝最宠信的大臣和珅提出了一个看似"创新"的建议——设立"议罪银"制度。表面上,这项制度是为了让犯错的官员通过缴纳罚银来赎罪, 似乎是一种宽严相济的治理手段。但实际上,这却成为了和珅中饱私囊、纵容贪腐的完美工具。 和珅通过议罪银制度获得了巨额财富的事实。所谓"议罪银",就是把原本应当依法惩处的官员,通过缴纳一定数量的白银来"赎罪", 不仅免除了刑罚,甚至还能保住官职。这种制度的推行,无疑为贪官污吏打开了方便之门。

精心设计的贪腐链条

和珅对这套制度进行了精心的设计。每一种罪行都有明码标价,从几百两到数十万两不等,甚至根据官员的品级调整价格,确保利益最大化。 令人咋舌的是,议罪银还允许分期付款,甚至为官员提供"贷款"服务。所有的交易记录都由和珅的亲信保管,绝不入官方账册,形成了一个极为隐秘的贪腐链条。 而讽刺的是,和珅还设立了所谓的"廉洁奖励"——连续三年缴纳议罪银的官员,居然可以获得"勤勉廉洁"的考评。这种荒谬的激励机制,彻底颠覆了官场的道德底线。

一个触目惊心的案例

乾隆三十七年(1772年),山东济南知府王士俊因治理水患不力,导致黄河决口,波及周边百姓数千人。 朝廷派员调查后,认为王士俊虽有失察之责,但并非故意渎职,加之他历年政绩尚可,于是并未将其治罪下狱,而是依照“议罪银”制度,命其缴纳银两八百两, 以赎原本应受的革职处分。王士俊缴纳议罪银后,虽暂时离任,但次年即被调任为山东登州知府,得以复出为官。此案成为乾隆朝议罪银制度灵活运用的典型之一。

制度性腐败的恶果

议罪银制度推行十年间,直接导致全国官员贪污成风。地方财政亏空高达八千万两,司法体系也因此彻底崩溃。 民间甚至流传出"三年清知府,十万雪花银"的说法,形象地揭示了官员通过贪污和赎罪银积累巨额财富的现实。 乾隆四十年以后,地方亏空愈演愈烈,议罪银成为了各级官员逃避惩罚、继续贪污的保护伞。

戏剧性的结局

1799年正月初三,乾隆皇帝驾崩。仅仅五天后,嘉庆帝便宣布查办和珅。在查抄和珅家产时,发现了完整记录议罪银交易的秘密账册,成为定罪的关键证据。

《查抄和珅家产清单》记载:"金库 赤金五万八千两 银库 元宝五万五千六百个 京锞五百八十三万个 苏锞三百一十五万个 洋钱五万八千元 钱库 制钱一百五十万千文 以上共约银五千四百馀万两"

这些财富折合白银约5400万两,相当于当时清朝一年财政收入的三分之一,可谓富可敌国。和珅的贪腐规模之大,甚至超过了当时许多省份的全年税收总和。 讽刺的是,和珅最终也被嘉庆帝用类似的方式处置——允许其自尽来保全家族,这无疑是历史的巨大反讽。持续十余年的系统性腐败制度,终于随着和珅的倒台而被废除。

结语

回顾和珅的议罪银制度,我们不难发现,这不仅仅是个人贪腐的产物,更是制度性腐败的典型案例。它让权力与金钱的交易变得公开化、 合法化,极大地破坏了官场的清明和社会的公平。议罪银的存在,使得法律和道德都沦为权贵手中的工具,最终导致了清朝晚期的积贫积弱。 历史的教训值得我们深思:当制度为腐败打开方便之门时,个人的贪欲便会如脱缰野马,最终反噬整个社会。