救难生子:任良干义救孤儿

王邦相投亲遇冷遇,遭弃路旁

嘉靖十三年(1534年),陕西鄠县人王邦相携幼子六儿,千里迢迢投奔巴县姐夫刘主簿。 不料到了刘家,刘主簿却冷眼相待,毫无亲情可言。恰逢刘主簿也丢了官职,被迫返乡,王邦相无奈只得请求同船而行。 船行途中,王邦相又染重病。刘主簿见此情形,竟起杀心,到了潜江时欲将父子二人推入水中溺死,但几次都未能得手。 最后恼羞成怒,索性将这对可怜的父子推至路旁,任其自生自灭。王邦相父子只得仓皇逃命。

“会刘亦失官归,王不得已,乞与同舟,又且病,主簿恚之,至潜江,欲下诸水,屡不得死,乃推而弃诸路旁,逸去。” ——《涌幢小品》

流浪乞讨,父病子乞讨于学谕任良干

父子俩在街市上匍匐乞讨,没过多久,王邦相病情加重,身体虚弱不堪,只能让年幼的儿子独自外出乞食。 六儿来到任良干(地方教谕)家门前乞讨,将父子二人的悲惨遭遇一一道来。 任良干听后心生怜悯,叹息道:"唉,我若不出手相助,只怕你们父子都要命丧他乡,又有谁来照顾你们回乡呢?" 于是他亲自前往探望王邦相,为其安排医药、粮食等一应用度。此时王邦相已病入膏肓,奄奄一息,泪如雨下。 任良干也流泪说:“别担心,我帮你料理后事,照顾你的儿子。”他买了块地给王邦相安葬,立了墓碑。

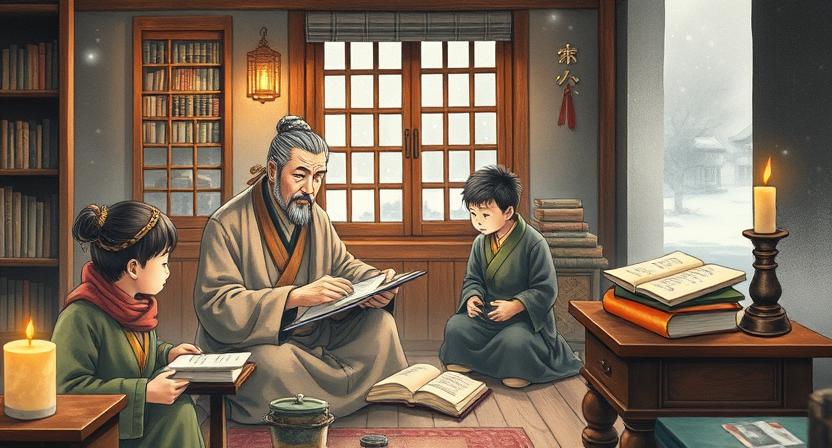

收养六儿

任良干见六儿孤苦无依,心生怜悯,便将其接回家中,与自己的弟弟们一同生活。他不仅为六儿提供衣食住行,还亲自教导他读书写字,希望这孩子将来能有所成就。 为了妥善安置六儿,任良干特意给王邦相的族兄写了一封信。这位族兄时任顺天府通判,在京城为官,任良干将六儿的遭遇和现状详细告知,希望能得到族人的照应。 然而世事难料,那位通判不久后也因病去世,这封信还未送到鄠县老家,便成了无主之信。六儿的命运再次陷入未知。

“乃买地葬,立石焉,收六儿于家,与弟同卧起,令学书。” ——《涌幢小品》

王氏起诉,通判之父发现遗书证明

此时王氏族人因刘主簿独自返乡而心生不满,遂提起诉讼。 通判之父王翰林九思在整理遗物时,发现了一封遗书,其中附有六儿的手印。 有人质疑此信为伪造,但王邦相之妻刘思子在临终前见到手印后,泪流满面地说:"我儿手指确实有残缺,这手印定是真实的。" 于是王家的次子带着银两前往潜江,准备接回六儿。 当时任良干正欲启程前往京城,临行前特意叮嘱家人:"若王氏来人接子,切不可收受分文钱财。" 刘家收到银两后,将家中财物尽数归还,并厚厚地打发了王氏母子,让他们得以平安返乡。刘主簿的牢狱之灾也因此得以解除。 后来任良干被任命为申阳知州,仕途顺遂。 他的祖母依然健康,父母都健在,一家和睦。 50多年后,任良干还生了儿子,人们说这都是天命所赐,善有善报。

“任后官申阳知州,祖母尚无恙,父母具存,五十后生子,人以为有天道云。” ——《涌幢小品》