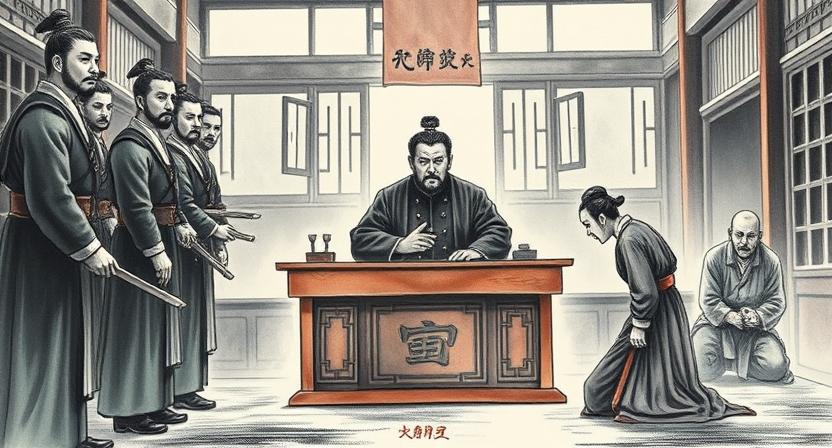

南齐乱政:孔琇之与吉翰的故事

孔琇之:十岁孩童的悲剧

南齐时期,吴县县令孔琇之遇到了一桩小案子。一个年仅十岁的孩子,因偷偷割了邻居家一束稻子,被送进了监狱。有 人为孩子求情,希望能宽大处理。然而,孔琇之却坚决表示:“他现在就已经偷东西,将来长大了,还会有什么坏事干不出来?”最终,他竟然判处这个孩子死刑。

孔琇之,吴县令。有十岁儿,偷邻家一束稻,送狱。或为请,琇之曰:“彼已偷,将来何所不为?”竟杀之。——《涌幢小品》

吉翰:以命抵命的荒唐判决

同一时期,吉翰担任徐州刺史。一天,狱中有一名死罪囚犯,典签(掌管狱务的小吏)想为他求情。吉翰在斋室办公时,典签递上案卷,吉翰看后让他第二天再来。 第二天,典签不敢亲自进去,只好托人把案卷送进去。吉翰看完后说:“你想替这囚犯求情,昨晚我其实也有同样的想法。但这犯人的罪太重,不能全免。如果你真的想救他,那就用你的命来换吧。” 说罢,立刻命人将典签押入牢狱处死,而那名囚犯则被赦免。

吉翰,徐州刺史。狱有死囚,典签欲为请。时在斋室,典签上状,翰览讫,令明日来。明日,典签不敢自入,托人送状。 翰览讫,曰:“汝欲为彼请,昨夜我亦有此意。但彼罪重,不可全免。若真欲救之,当以汝命代之。”即命左右杀之,而囚得免。 ——《涌幢小品》

乱世之政的反思

这两件事,都是脱离法律常理、滥用权力的“乱世之政”。然而,史书却将吉翰列入《循吏传》,对孔琇之也大加赞扬,称其品行端正、不行不义。 但仔细想来,一个十岁的孩子根本不应被判死罪;而那位典签,即便有私心,也不至于被处死。如果囚犯真的该死,那就不该赦免;如果值得一救,又怎能让典签“抵命”? 这些故事,反映了当时权臣豪族的任性妄为,赏罚无度。百姓所受的苦难,并非只是普通人和士兵,连有名望的读书人也难以幸免。这才是真正令人悲哀的地方。