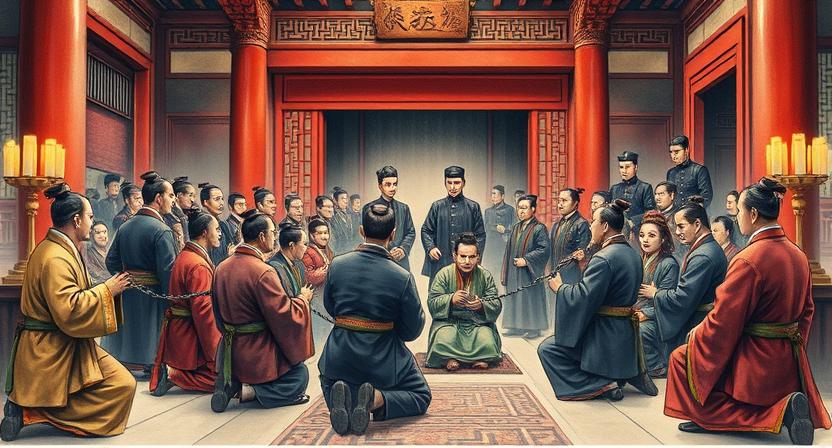

二主事之罪:明代官场的权力与冤案

因祸起端:囚粮旧弊与权力纠葛

正德十三年(1518年),刑部主事郑懋德、林桂突然被捕,下狱关押在锦衣卫监狱。 这一切的起因,其实源自刑部多年来的一个旧弊——狱卒原本应领取伙食费,后来改为“公使费”,但实际上这笔钱一直是从囚犯的口粮结余中支出的,积弊已久。

权势庇护:王注与朱宁的勾结

恰好当时锦衣卫千户王注与东厂太监朱宁有关系,仗着宁的权势为所欲为。王注家中有一个盲人,擅长唱歌,经常出入其家。 盲人的哥哥与人打架,打输了,王注偏袒盲人那一方,将对方抓来毒打,不久后那人就死了。 死者家属向刑部控告王注,刑部将王注逮捕审讯。但朱宁庇护王注,使案件迟迟无法进展。当时刑部尚书张子麟、郎中林文缵知情,却故意放任不管。 等文缵卸任,由员外郎刘秉监代理其职,他重新逮捕王注,案件还是没有推进。后来刘秉监据众多证词定了案,判定王注有罪。

“其家讼于刑部,摄注就理,宁庇之不发。尚书张子麟、郎中林文缵知其故,置不问,员外郎刘秉监代文缵署事,再摄注,又不发。”——《涌幢小品》

反咬一口:冤案的制造

王注听说自己被定罪,害怕极了,向朱宁求救,说:“我的亲戚是谁,难道你不知道?怎么还等我来开口?”于是朱宁暗中教唆东厂,借机揭发刑部中“盗用囚粮”的旧弊。 恰好这段时间,郑懋德与林桂先后负责管理监狱,于是两人被逮捕下狱,说他们涉囚粮贪腐。 不仅如此,还进一步声称刑部里一干堂上官员都从囚粮结余中分利,请求全面彻查。 三法司(刑部、大理寺、都察院)的人都感到害怕,纷纷前往东厂求情,后来才知道这一切背后的操控者是朱宁、张子麟以及侍郎金献民、胡歆。

“时懋德、桂相继提牢,遂收系狱,且言诸堂官,皆利其嬴馀,请穷治。”——《涌幢小品》

官场风波:权力的角逐与无力的抗争

众人只得前往朱宁家请罪,朱宁却装作毫不知情。三人(宁、子麟、金)因刘秉监的坚持定案,迁怒于他。刘秉监只好称病不上朝,暂避风头。 但朱宁仍不甘心,想推翻之前的判决。刘秉监不得已将案件转交兵科司马复审,司马竟将被害人之死定为“病死”,王注罪名得以改判,死者家属反被判“诬告之罪”。 王注重返刑部审理,刑部尚书、侍郎等人对他行揖拜之礼,犹如贵宾。案件呈报大理寺,大理寺也迅速同意改判。朱宁的怒气得以发泄,囚粮舞弊一事便不了了之。

结局与余波:无力者的命运

而郑懋德、林桂本非有罪之人,却因无力抗争,最终被外放,调职为地方的“同知”:郑懋德被调到临清州(今属山东),林桂被调到平度州(今属青岛)。 《二主事得罪》是明代中期东厂干政、锦衣卫横行、太监权臣互相勾结、法治沦丧的真实写照,也是小吏清官被倾轧的冤案缩影。

“宁怒既释,乃寝囚粮事不治,懋德、桂本非其罪,竟调为州同知,懋德临清州,桂平度州。”——《涌幢小品》