三司狱传:明代清官仁政纪实

孙一谦:公正仁爱的狱官

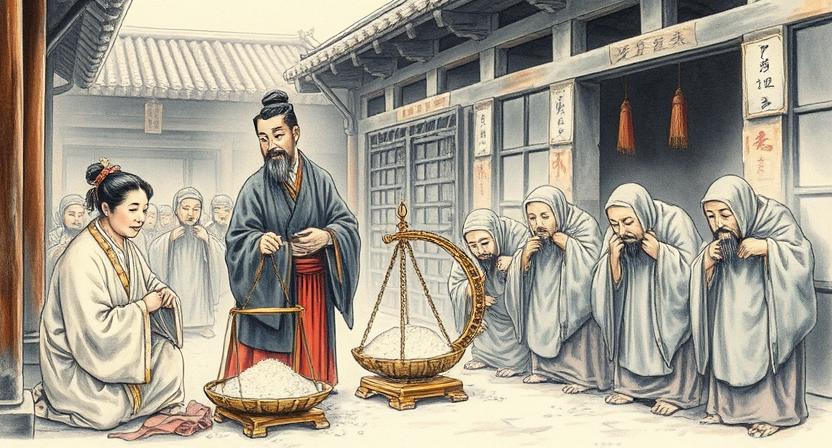

在万历十六年(1588年)至十七年(1589年)间,孙一谦担任南京司法机关的狱官。他从不将监狱视为谋取私利之地,对囚犯极具仁德。 彼时,重刑犯每日应得一升米为口粮,然而狱卒常常私自克扣,导致囚犯食不果腹,分配也极不均衡。新入狱者若无钱财,便被赶至潮湿肮脏之处,饮食受限,官府对此视为潜规则。 孙一谦了解实情后,严令禁止一切不公。他亲自制作秤具,按名册在卯时、巳时分发粮食,确保人人均等。 他还常检查囚犯衣物,破旧者亲自洗涤缝补,使囚犯衣着整洁。遇到饥饿的轻罪囚犯,他甚至分出自己的饭食相助。自此,囚犯得以温饱,狱卒无人敢贪。

“即颂系囚,初入狱,狱卒驱之湿秽地,索钱,不得钱不与燥地,不通饮食,而官因以为市。一谦知之,一切严禁。手创一秤,秤米计饭,日以卯、巳时持秤按籍,以次分给,食甚均。又时时视囚衣,弊,为浣濯补葺,令完善。” ——《涌幢小品》

声名远播

每逢官员巡视,询问囚犯有无冤屈,众人皆称:"有孙大人供我们吃穿,已是幸运。"少司马王用汲将此事转告郎中蔡献臣,大司寇李光祖、少司寇王世贞亦为之赞叹,欲为孙一谦谋求更好职位。然任满三年后,他仅被调任灵山吏目,后离任。

王世贞赠诗以表敬意:

青衫白马帝城西,祖道无人日欲低。 犹有若庐方亩地,赭衣能作数行啼。

(大意:你一身青衫骑着白马,从京城西出发回乡,送行的人寥寥无几;这世上若还有一亩良田,狱中犯人都会为你哭泣几行。)

仕途与归隐

蔡献臣因孙一谦廉洁有才却仕途不顺,特地写文安慰。孙一谦最终未赴新任,径直返乡。途经番湖时,忽于船中神情恍惚,自言有人请其为土地神,并与之对话,家人皆惊。数日后,孙一谦便离世。

陈继源:倾囊相助的清官

十余年后,同乡陈继源任长江大胜关税务长,因从不收受钱财,深得人心。后调温州任监狱官,年老体衰,仍拒绝额外规例金。 太守蒋光彦命其兼管外狱,陈继源坚辞,称未上任前外狱本归仓管,不应独揽。太守见其坚守原则,遂不再强求。任满归乡后,陈继源贫困至需依仆人生活,令人敬佩。

义助同乡

早年,陈继源赴京述职,遇同乡孙胥。孙胥任京兆府库房主管,因盗金事发,面临大祸,向陈继源求助。陈继源倾尽所有相救,孙胥得以申诉脱罪。陈继源因此更加贫困,却从不邀功。

陈继源与孙一谦同乡,相差二十年,皆以清廉能干著称。晚年精神矍铄,身体康健。

苏梦旸:效法前贤的良吏

苏梦旸,福州人,丙午年(1606年)任南京监狱官。拜访时,得知孙一谦事迹,深受感动,入狱后悉心效仿。老狱卒问其官职前途,苏梦旸答:"好事不问官职。"遂将孙一谦之善政发扬光大。

“又有闽县苏梦旸,以岁之丙午来司南都官狱。谒予,予以一谦事告之,梦旸心动,至狱,问一谦所为。” ——《涌幢小品》

改革监狱

苏梦旸加强狱卒管教,严禁虐待囚犯。为防夜间虐打,特设锣鼓,命有冤者可敲锣报警,不敲者与施虐者同罪。监狱秩序大为改善。他常巡视慰问病人,制度周全。 郎中沈充感叹:"此地原为人间地狱,自苏大人来后,不敢再随意关人。"以往死囚遗体无人收殓,苏梦旸见状,利用余粮制棺收尸,获官员支持。主管刑部的丁宾大为赞赏,捐衣物棉絮助囚。

荣誉与远调

不久,苏梦旸调任广东守御吏目。丁宾感叹:"任刑部尚书期间,唯王绍先与苏梦旸称得上良吏。"特予奖赏。 苏梦旸自谦道:"念经修佛不为福报,做吏目亦无所惜。"遂踏上赴任之路。彼时年仅三十余岁,无子嗣,俸禄微薄,独自赴任,志向坚定。